發布時間:2023-07-05瀏覽次數:9219

編者按:2023年是中恒集團成立30周年,三十而勵,恒心致遠。三十年櫛風沐雨,中恒集團在上級領導、社會各界的關心和支持下,堅持艱苦奮斗、守正創新、提質升級,奮力開創了名品、名牌、名人、名譽等一系列的輝煌成就。即日起,小編透過講述中恒文化故事,邀您重溫中恒集團的創業史、奮斗史、改革史。

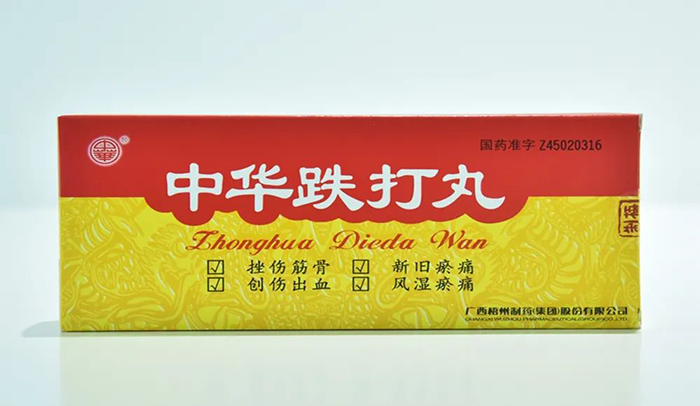

今天,我們一起來看看梧州制藥“中華老字號”產品——中華跌打丸的發展故事!

中華跌打丸源于南少林寺古方,創始至今已傳承70余年,目前已傳承至第五代。經過不斷傳承、創新和技術攻關,中華跌打丸譽滿全國,被列為國家中藥保護品種,獲“中華老字號”產品稱號,梧州制藥中華跌打丸制作技藝入選梧州市第六批非物質文化遺產代表性項目名錄以及第九批自治區級非物質文化遺產代表性項目擬推薦名單。

清光緒二十三年,居四坊路的陳家世代為商,家境殷實而樂善好施。民國初期,一少林寺僧人落難梧州并身染沉疴,幸得陳鐵之父收容照顧,僧人為答謝陳家救助之恩,贈少林五枚祖師藥方“急性子散”,陳家珍藏至陳鐵代。

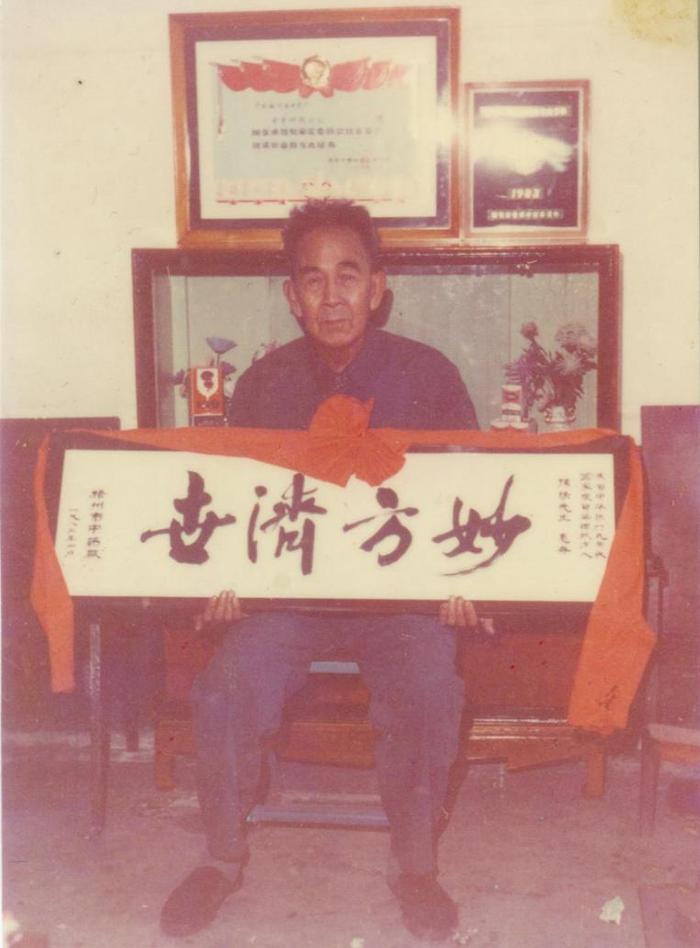

中華跌打丸獻方人陳鐵

陳鐵自幼勤習古書,仗義疏財,尤喜讀中醫書。解放后,因政府對個體手工業者進行社會主義改造,陳家唯有改行在家行醫,以祖上相傳的少林“急性子散” (即中華跌打丸基礎方)為主方以原始的浸泡研磨方式將中草藥捏造成丸作為日常跌打刀傷處方用藥。

1956年,陳鐵結束了家庭手工原始制藥工藝及個體行醫的歷史,與十數位民間醫生共同成立實現聯合診所,成為一名持證行醫的正骨科醫生,在跌打界頗有口碑,而急性子散也是當時加工場內制作最多的一副藥方。

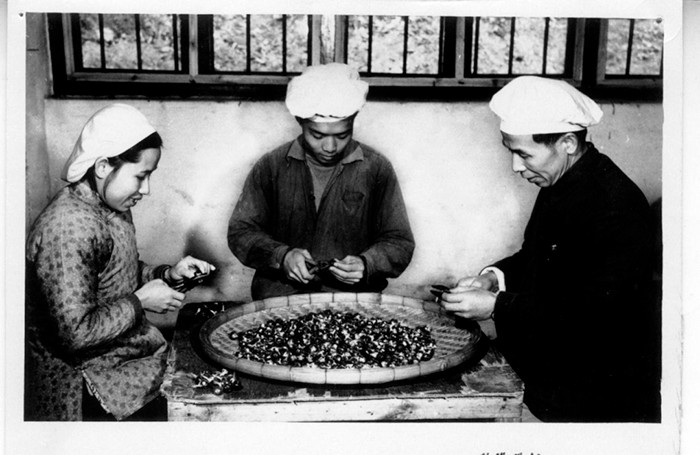

當時的生產條件簡陋,中華跌打丸的整個生產工序均為純手工:用研船研粉、炭火干燥滅菌、柴火煮糖、人工邊椿邊攪、手工搓丸、曬干。為便于貯藏防止變質,再用沙紙包裹兩層后,滲二次臘衣即得成品。

位于現月季花城地段的舊廠區——梧州市中藥廠,梧州制藥的前身企業之一

1960年,梧州市衛生局廖壽龍為該丸藥起名為中華跌打丸,此后該藥聲威大震,并以質優、價廉、療效可靠而遠銷大江南北,為當時跌打治療之首選藥物。

1964年,中華跌打丸全年的銷售總量達到88萬盒,每月產值純利達7萬元。在1975年遼寧營口地區地震和1976年唐山地震抗震救災中發揮了積極的作用。1982年獲自治區衛生局批復恢復 “中華跌打丸”名稱,并在衛生部注冊為“中華”牌商標,成為現中國唯一一個獲許可使用“中華”作為商標品牌的藥品。其后,中華跌打丸的生產銷售蒸蒸日上,產量和銷量不斷攀升,并行銷中外。

第二代傳承人陳永強(中華跌打丸獻方人陳鐵的兒子)

傳承是命脈所在。這顆小藥丸有著如此深厚的文化底蘊,從第二代傳承人陳永強到第三、第四、第五代傳承人程智寧、羅琨熾、雷潔萍,正是因為一代代梧藥人用匠心傳承下來的制藥技術和懸壺濟世精神,為中華跌打丸的發展打下了堅實的基礎。

從左至右:羅琨熾、程智寧、雷潔萍

近年來,梧州制藥立足地域資源,將傳統中醫藥學理論、現代化生產實踐及科研創新成果相互融合,先后開展中華跌打丸二次開發、質量標準提升、現代藥理藥效研究以及新功效開發等科研實踐。通過深入挖掘非遺文化內涵,建立非遺傳承工作室,不斷壯大傳承人隊伍,促進中華跌打丸在“健康中國”大背景下實現可持續發展,讓老字號品牌得以代代相傳。

一路開拓,一路創新

新產業不斷成長壯大

新空間不斷加速釋放

新服務不斷優化提升

讓中恒集團越走越遠

投資者聯系電話:0771-2742275

辦公室聯系電話:0774-3939036

雙錢商城

雙錢商城

中恒醫療商城

中恒醫療商城

田七商城

田七商城

<center id="m0h98"></center>